もりおか歴史文化館で「甘味」がテーマの展示 甘い物が食べたくなる内容に

もりおか歴史文化館(盛岡市内丸)で現在、テーマ展「甘味-もりおか・お菓子の記憶-」が開催されている。

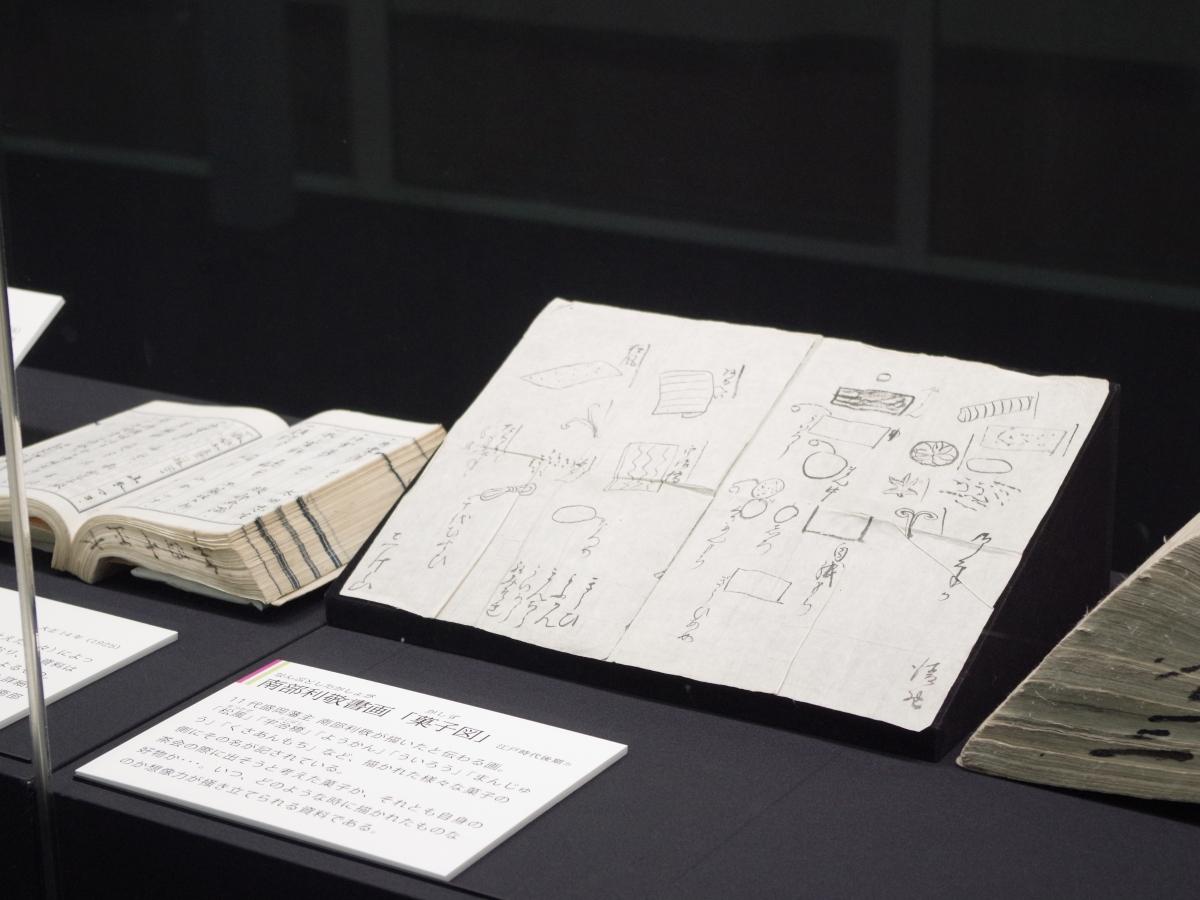

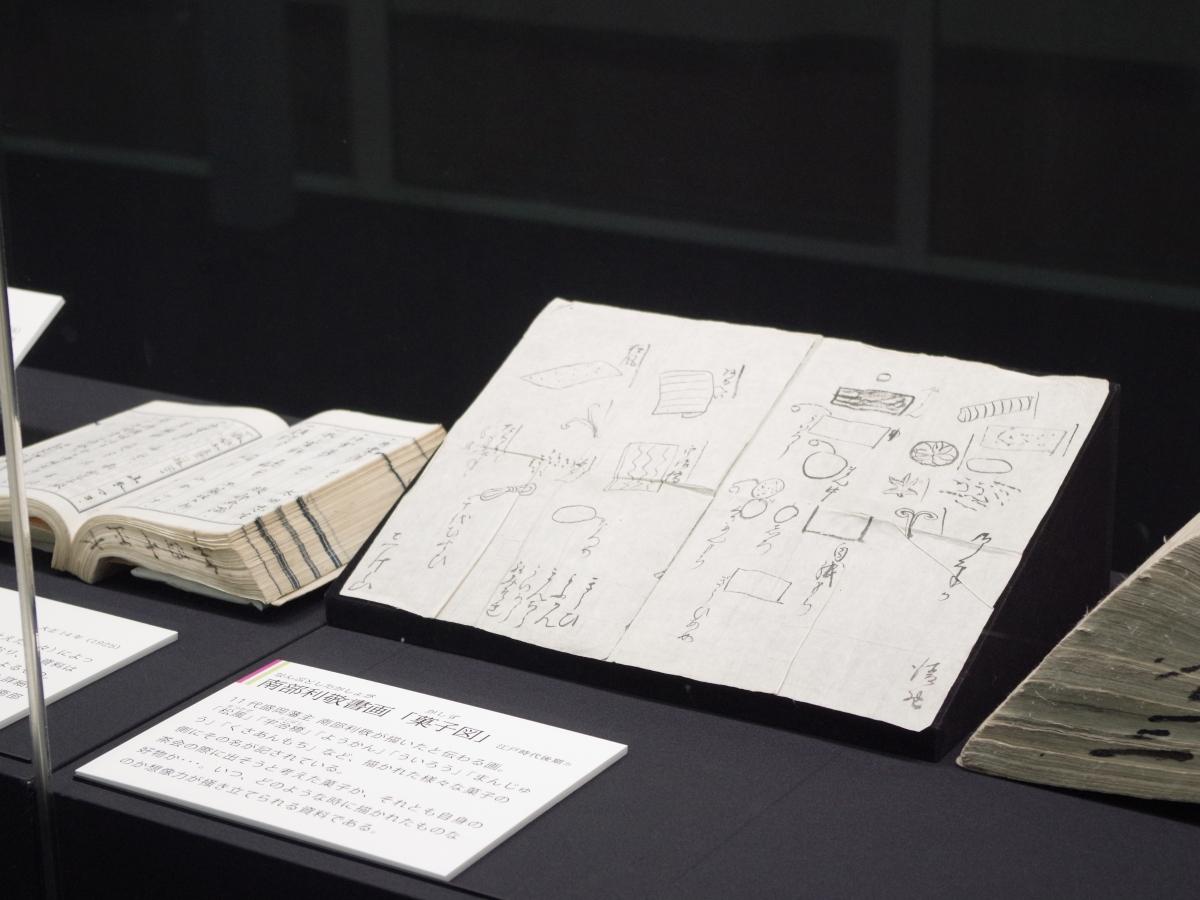

同館が収蔵する資料の中から「甘味」に関するものを取り上げる同展。企画するきっかけとなった資料の一つが、11代盛岡藩主・南部利敬が描いたと伝わる「菓子図」だった。同図には、「ういろう」や「ようかん」「まんじゅう」「くさあんもち」など菓子の名前と形が描かれている。

展示を担当する学芸員の小西治子さんは「茶会で出す菓子を考えていた時に書いていたものか、それとも自分の好物を描いた落書きなのか、いつ、どんな場面で描かれたものかは分からないが、見ているとなんだかおなかがすいてくる。現代にもある菓子を藩主が食べていたというのも親近感がある」と笑う。

展示の導入では、果実や木の実を総称して「くだもの」と呼んでいたこと、それに対して「果子・菓子」という漢字が当てられるようになったことを紹介。11冊の冊子から成る江戸時代の盛岡藩内の産物についてまとめた「産物書上留帳」のうち、5冊目の「菓部」には「梨子(なし)」という文字と品種名と思われる名前が記されている。藩内の年中行事についてまとめた年中行事書の中には、供物の菓子として複数の木の実の名前が書かれている。

明治・大正時代に南部家に仕えた人々によって記された「雑書」には贈答品に関する記録があり、「黄精糖(おうせいとう)」や「ブドウ飴(あめ)」など盛岡の郷土菓子の名前が多く記載されているほか、リンゴや栗、もなか、桜餅、ビスケット、カステーラ(カステラ)などさまざまな菓子が贈られていることが分かる。

展示の最後には干菓子や練り切りなどの和菓子作りで使われる木型を紹介。「細かい模様が彫られていて、木型だけでも芸術品。どんな菓子を作っていたか想像しながら見てもらいたい」と小西さん。「盛岡藩主と家臣が食べていた菓子についての記録も紹介しているので、どんなものを食べていたのか、味や色や形についても想像を膨らませて、展示を見終えたら『なんだか甘いものが食べたい』と思ってもらえたらうれしい」と話す。

開館時間は9時~19時(入場は18時30分まで)。入場料は、一般=300円、高校生=200円、小・中学生=100円。盛岡市内在住・就学の65歳以上と小・中学生は無料。7月14日まで。