一般社団法人海と日本プロジェクトin岩手は、岩手の海の豊かさや大切さ、そして「これからの岩手を支える海産物」であるウニの現状と課題を学ぶことを目的とした、小学校5・6年生向けの1泊2日の海の体験学習「いわてマリンツアー2025 in 久慈」を2025年8月6日(水)から8月7日(木)にかけて開催しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

※なお、2025年7月30日(水)・31日(木)に実施予定だった第1回「サケ・マス類」のイベントは、津波の影響により中止となりました。

イベント概要

・開催概要:岩手県はリアス式海岸の静穏な海域や、水産物の生育に適した岩礁に恵まれた豊かな漁場です。特にウニは全国でも有数の生産量を誇りますが、近年は温暖化や海流の変化、藻場の減少などにより、その量が激減しており、岩手の豊かな海や生態系を維持するための深刻な問題となっています。本イベントでは、県内でも特にウニ漁が盛んである久慈市周辺を舞台に、これらの問題を理解し、自分ごととして考え、海の未来のために行動するきっかけとすることを目指しました。・日程:2025年8月6日(水)・7日(木) 1泊2日

・開催場所:岩手県久慈市内・普代村内

・参加人数:小学校5・6年生 24名

・協力団体:久慈市、普代村、久慈市ふるさと体験学習協会、岩手大学、久慈市漁業協同組合、

久慈市漁協南侍浜漁業研究会、久慈地下水族科学館もぐらんぴあ、

三陸ボランティアダイバーズ 他

岩手の海・ウニに起きている問題を知ろう!

イベント初日、子どもたちはまず、岩手の海の豊かさと、その裏に潜む深刻な問題について学びました。講師の岩手大学三陸水産研究センターの谷田 巖 准教授は、岩手の海が地形や海洋環境に恵まれ、ウニの生育に最適な場所であること、そして「キタムラサキウニ」を中心に全国有数の漁獲量を誇ることを解説しました。しかし、近年ウニの漁獲量は減少傾向にあり、主な原因として海水温の上昇によるエサ(海藻)の減少と、それに伴う磯焼け(いそやけ)が挙げられました。磯焼けとは、海中の海藻がなくなり、岩ばかりの状態になる現象で、エサが少ないためにウニが痩せて身がスカスカになり、出荷できなくなる問題も発生しています。普段食べているウニが、実は海の環境悪化によって着実に減少しているという事実に、子どもたちは真剣な表情で聞き入りました。「美味しいウニが食べられなくなるかもしれない」という話から、海の課題が自分たちの生活に直結していることを初めて意識した様子でした。

講義の後には、久慈地下水族科学館もぐらんぴあに移動し、「久慈の海水槽」を見学しました。久慈の海を再現した水槽を通して、久慈の海の環境や魚の種類、漁業について学び、岩手の海の豊かさや生き物への興味関心を深めました。

ウニを育てるための取り組みを知ろう!

午後は麦生漁港に移動し、ウニを育てるための具体的な取り組みを学びました。南侍浜漁業研究会の舛森 清さんから、ウニの「畜養(ちくよう)」などについてお話を伺いました。これは、海藻を食べつくしてしまうなど、磯焼けの原因となる痩せたウニを捕獲し、人工的にエサを与えて育て、中身が詰まった「おいしいウニ」にする方法です。この取り組みにより、ウニを無駄にせず、自然のバランスを守ることにも繋がると学びました。参加者は実際にウニを引き上げ、その体の構造を観察。生きたウニの力強い動きに歓声を上げながら、ウニが健康に育つために必要な海の環境について学びました。

さらに、自分たちでウニの殻剥きにも挑戦し、実際に試食を行いました。初めてウニを捌く子どもも多く、漁業の作業を体験するとともに、新鮮なウニの美味しさを実感し、海の問題をより身近なものとして捉えるきっかけとなりました。

海を守るために出来ることは何だろう?

2日目は、NPO法人三陸ボランティアダイバーズ代表の佐藤 寛志さんから、岩手の海で起きている具体的な問題と、それを解決するための活動について講義を受けました。東日本大震災をきっかけに始まったこの団体は、海底清掃や磯焼けを防ぐための藻場再生など、様々な海の保全活動に取り組んでいます。特に、海藻の種子が入った「スポアバック」を海中に設置し、ウニなどに食べられないようにしながら海藻を育てることで、藻場を元気にする取り組みについて学びました。子どもたちは、海の温暖化による生態系の変化(魚の減少や魚種の変化)といった初めて知る海の現状に真剣な表情で耳を傾けました。また人の手で海の未来を少しずつ変えていけることを知り「自分たちにも何かできるかもしれない」と考える大切なきっかけとなりました。

その後、普代浜園地キラウミ海水浴場に移動し、シュノーケリングを体験しました。三陸ボランティアダイバーズの皆さんの協力のもと、実際に海の中を観察し、魚や海藻など海の現状を直接確認しました。海への親しみを深め、安全に海と関わる術を学ぶとともに、海を守る活動の重要性を心に刻む貴重な機会となりました。

今回の学びを発信しよう!

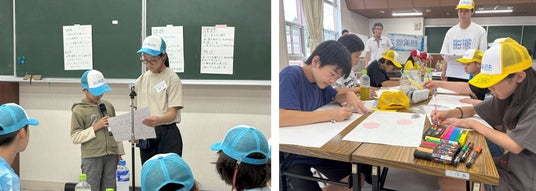

2日目の午後は、2日間の学習を振り返り、学びのまとめと共有を行いました。元小学校教員の伊藤 博之さんの指導のもと、班ごとにワークショップ形式で「岩手の海・ウニを守っていくために必要なことは何か」について議論し、発表しました。子どもたちからは「電気などを無駄に使わない」「海の清掃を行う」といった個人でできることや、「藻場を守るために海藻を育てる」「二酸化炭素を減らすために植樹をする」といった学校や地域でできることなど、具体的なアイデアが多数出されました。最後に、今回のイベントとコラボレーションするウニの瓶詰商品で使用するオリジナルデザインとキャッチコピーの制作に挑戦しました。子どもたちは、「どんなデザインや言葉があれば手に取ってもらえるか」「海の大切さをどう伝えたいか」といった視点から、多くの人に魅力を伝えるための工夫を凝らしました。これらの作品は実際に商品パッケージやポップとして使用される予定であり、子どもたちは達成感を感じながら、自らの学びを発信することの重要性を認識しました。

今後、これらの商品販売会が開催される際には、今回参加した子どもたちも売り場に立ち、直接購入者の方々に自らの学びを伝える機会が設けられる予定です。

参加した子ども・保護者からの声

【参加者】・地球温暖化の影響でウニや海藻が減っていると知り、とてもショックだった。

・ウニや海を守ることの大切さや大変さを知ることができた。関わっている人たちに感謝したい。

・普段出来ない体験ばかりでとても貴重な経験だった。海や海の生き物について、本を読んだり、海で調べたり、もっと学んでみたいと思った。

・節電したり、車をなるべく使わないようにしたり、環境を守るために日頃からできることをやっていきたい。

【保護者】

・漁業の現場や海の中に実際に入って五感で学べたことが、子どもの心に深く響いていた。

・海や食べ物への感謝の気持ちが芽生えており、子どもの大きな成長を感じた。

・内陸に住んでいると海の環境問題を意識しにくいが、子どもとの会話を通して、私たち親自身もっと目を向けなければいけないと気づかされた。

・今回の素晴らしい体験をきっかけに、今後は家族で海を訪れ、豊かな海の幸や自然に親しむ機会を作っていきたい。

<団体概要>

団体名称 :一般社団法人 海と日本プロジェクトin岩手

URL :https://iwate.uminohi.jp/

活動内容 :県民と海のつながりを深めていくために、次世代を担う子どもたちや若者を中心に海への好奇心をもち、行動を起こす運動を推進。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/