岩手県立博物館で「教科書と違う岩手の歴史」展 弥生から古墳時代まで紹介

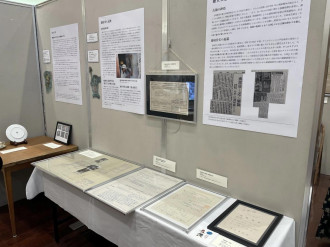

岩手県立博物館(盛岡市上田)が現在、テーマ展「教科書と違う岩手の歴史-岩手の弥生~古墳時代-」を開催している。

同館の担当学芸員によると、一般的に教科書に載っているのはその時代の中心だった場所の歴史だという。学芸員は「例えば縄文時代は北日本が中心だったので岩手も教科書と同じ歴史をたどっている。一戸の御所野遺跡を含め、北海道・北日本の縄文遺跡群が世界遺産登録されたことからも分かる」と話す。

教科書に書かれている歴史と、東北北部の歴史が最も異なるのは弥生時代後半から古墳時代。今回の展示では350点の資料と共に弥生から古墳時代までの岩手の様子を紹介する。教科書では弥生~古墳時代に大陸から稲作や金属器などの最先端技術が伝わったとされ、朝鮮半島に近い九州などの地域が歴史の中心になっていた。岩手は朝鮮半島から遠く離れた不利な状況にあり、さらに夏はやませの影響で冷えるため稲作には向かないという。ただし、夏の暑さを確保できた胆沢川周辺地域では稲作を行った可能性が高く、稲の穂を刈り取る道具「石包丁」が発見されている。

弥生時代の後半には地球規模の寒冷期を迎えるが、出土する土器の出来栄えや、発見される遺跡数の激減からも東北北部の人々は寒さに適応できなかったことがうかがえるという。この時期に東北で使われていた土器は「赤穴式土器」と呼ばれるが、赤穴式に交じって、北海道で作られていた「後北式土器」が一緒に出土している。そのため、北海道から移り住んだ人と共に暮らしていたことも分かる。

後北式は丁寧に作られ、壊れても修理されている痕跡が見られるのに対し、赤穴式は薄く、形もゆがんでいるものが多く、修理もされていない。「赤穴式は雑に作られ、使い捨てにされていたと考えられる。土器の違いからも、北海道の人は寒さになれていたことが感じられる。当時の東北の人の余裕のなさがここからも分かると思う」と学芸員。

展示の冒頭では県内で出土した縄文時代の土偶も紹介。「余裕のなさ」のは縄文時代と弥生・古墳時代の出土品の違いにも表れ、縄文時代は「生活に必要のない土偶を作る余裕」を感じられるが、弥生・古墳時代の出土品は実用品がほとんどだという。

学芸員は「縄文時代に栄えていた経験から、弥生から古墳時代に伝わった生活スタイルに変えなくてもいい、これまで通りで大丈夫だと考えていたかもしれない。今回の展示は歴史を深く学ぶ中学生や高校生向き。歴史は単純ではなく、皆さんが知っているものが全てではない。学校で習ったのとは違うことが起きていたのを見て、知ってもらいたい」と呼び掛ける。

開館時間は9時30分~16時30分(入館は16時まで)。入館料は一般=310円、学生=140円、高校生以下無料。来年2月6日まで。期間中の休館日は12月29日~1月3日、1月11日・17日・24日・31日。