最新版「盛岡防災マップ」完成 情報面充実、災害に対する備え促す

盛岡市は8月1日、最新版の「盛岡市防災マップ」を発行した。

最新版の防災マップではこれまでの防災マップや各ハザードマップの情報を統合し、主要河川の洪水浸水想定区域などの最新情報を反映したもの。盛岡市で想定される、風水害・地震災害・土砂災害・火山災害についての内容を盛り込んだ。

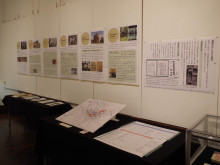

冊子状で、防災ガイドブックとしても使用できるように作製。メインとなる防災マップ面には洪水災害・土砂災害に関する警戒区域や早期の避難が必要な区域、浸水時の深さの目安を色分けなどで記載。避難所の場所や区域ごとの避難方向、洪水時に危険箇所となるアンダーパスや地下道の位置も示した。

市危機管理防災課課長の廣田喜之さんは「山があり川がある盛岡は、さまざまな災害が起こることが考えられる。例えば、地震のときは利用できる避難所も洪水のときには利用できないことがある。災害時に落ち着いて行動するためにも情報を活用してほしい」と話す。

最新情報に加えて、防災に関する情報面を強化。自然災害から身を守るために必要な準備について、「備える」「学ぶ」「考える」の3つのステップで解説する。「備える」では家族の連絡先、生年月日などを書き込める欄や、非常持ち出し品・備蓄品のリストを掲載。「学ぶ」のページには市から発信する避難情報の種類や情報確認の方法についてまとめ、「考える」では災害の危険性を自宅や職場といった場所ごとに確認するチェックリスト、市内で想定される災害についての情報、各災害に対する避難行動ガイド、避難場所・避難所の一覧を掲載する。

廣田さんは「自宅にいるときとほかの場所にいるときで避難行動も違ってくる。『まだ大丈夫』と油断してしまう人も多い。市民の皆さんが情報の意味を理解し、正しい判断や行動につなげるツールとして使ってほしい」と話し、「万が一に備えて大切に取っておいてもらうことはもちろん大切だが、定期的にマップを開いて自然災害について考えてもらいたい」と呼び掛ける。

マップは市内の全世帯へ順次配布するほか、市のホームページでも公開している。