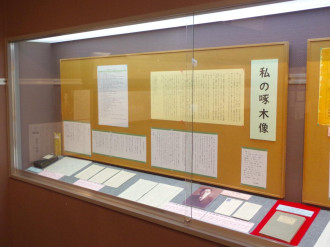

石川啄木の詩集「あこがれ」発刊120周年記念展 詩から新たな魅力を感じて

詩集「あこがれ」発刊120周年記念 第19回企画展「詩人 石川啄木の世界」が現在、石川啄木記念館(盛岡市渋民)で開かれている。

施設の老朽化などに伴う大規模改修工事を経て、4月にリニューアル開館した同館。今回の展示はリニューアル記念企画の第2弾に位置付けている。啄木の第1詩集「あこがれ」が1905(明治38)年に発刊し、今年120周年を迎えることから、詩人としての啄木について焦点を当てる展示を企画した。

担当学芸員の鳥取邦美さんは「啄木と言えば歌人として広く知られているが、彼の作品の根底には詩の表現があるのではないかとも考えられ、後の短歌作品につながるような詩もある。啄木の文学の始まりとして、彼の詩の世界を知ってもらえれば」と話す。

展示は3章構成で、啄木の詩人としての始まりから「あこがれ」の発刊、「あこがれ」以降の詩作品について触れる。詩人・啄木の始まりは1903(明治36)年に文芸雑誌「明星」の主宰を務めていた与謝野鉄幹に送った詩稿の束。その中の作品から、5編の詩で構成する長詩「愁調(しゅうちょう)」が同年12月号の「明星」に掲載され、この時に初めて「啄木」のペンネームを使った。「愁調」のうちの一編「啄木鳥(キツツキ)」は、故郷に帰り、キツツキが木をつつく音に親しむ中で生まれた詩だという。

2章では「あこがれ」発刊までの道のりと、記念館周辺の啄木詩碑について紹介。当時は無名の詩人だった啄木の本を出してくれる出版社はなく、資金集めや出版社探しに苦戦していたが、盛岡高等小学校時代の友人とその2人の兄の支援を受けて発行に至った。装丁も盛岡中学校時代の友人が手がけ、岩手の友人・知人らの尽力があって完成した。「あこがれ」には77編の詩のほか、与謝野や当時の象徴詩の権威・上田敏の寄稿が収録されている。

「あこがれ」の発刊以降について取り上げる3章では、詩集が思うように売れずとも、啄木の詩を評価する人が多かったことや、生活が一変したことによる作品への影響などについて触れる。浪漫(ろまん)派詩人としてスタートした啄木だったが、文壇では自然主義が台頭。啄木はさまざまな表現に取り組み、試行錯誤を続けていた。1909(明治42)年には妻・節子が家出したことに衝撃を受け、詩に対する考え方が変化し、同年に執筆した論評では「あこがれ」の時代を否定しているという。

鳥取さんは「晩年に作成した詩稿ノート『呼子と口笛』は啄木の詩の到達点とも言える。これを読んでいると、もし啄木がもっと長く生きていたら、どんな表現に挑戦したんだろうかと思えてくる。啄木の詩の世界に触れ、改めて短歌を見ると、新しい発見があるかもしれない」と話す。

開館時間は9時~17時(入館は16時30分まで)。月曜と、12月29日~1月3日休館。入館料は、一般=300円、高校生=200円、小中学生=100円、市内に住所がある65歳以上と小中学生無料。来年2月1日まで。