「浅沼醤油(しょうゆ)店」社長の浅沼宏一さんによる、雑穀類などの原料を使ったしょうゆ風調味料の特徴を分析した研究成果をまとめた論文が国際学会誌「Food Bioscience」に掲載された。5月27日に、岩手県味噌(みそ)醤油工業組合で成果に関する記者発表が行われた。

研究では岩手大学の協力を得て、岩手県産の雑穀類のほか、ヒヨコマメ、米ぬか、エゴマの搾りかす、発芽玄米など10種類の原料を使い、しょうゆと同じ工程で調味料にする方法を開発した。製造した調味料を科学的に分析し、アミノ酸濃度や香りの成分、色、人の舌で感じる味、匂いなどを数値化。通常のしょうゆと比較することで原料の違いによる特徴を明らかにし、味や匂いを言語化するための手法をつくった。

今回の研究により、どのような素材が発酵に適しているのが分かり、完成した調味料の味や香りなどを共通の言葉で表現しやすくなるという。「例えば、これまでは経験則や感覚で『甘い』と表現していたしょうゆの味を数値化することで、『綿菓子のような甘み』『黒糖のような甘さ』と表現できるようになる」と浅沼さん。「第三者に伝わりやすくなることで、食事や好みに合ったしょうゆを選べるようになり、食の選択肢が広がる」とも。

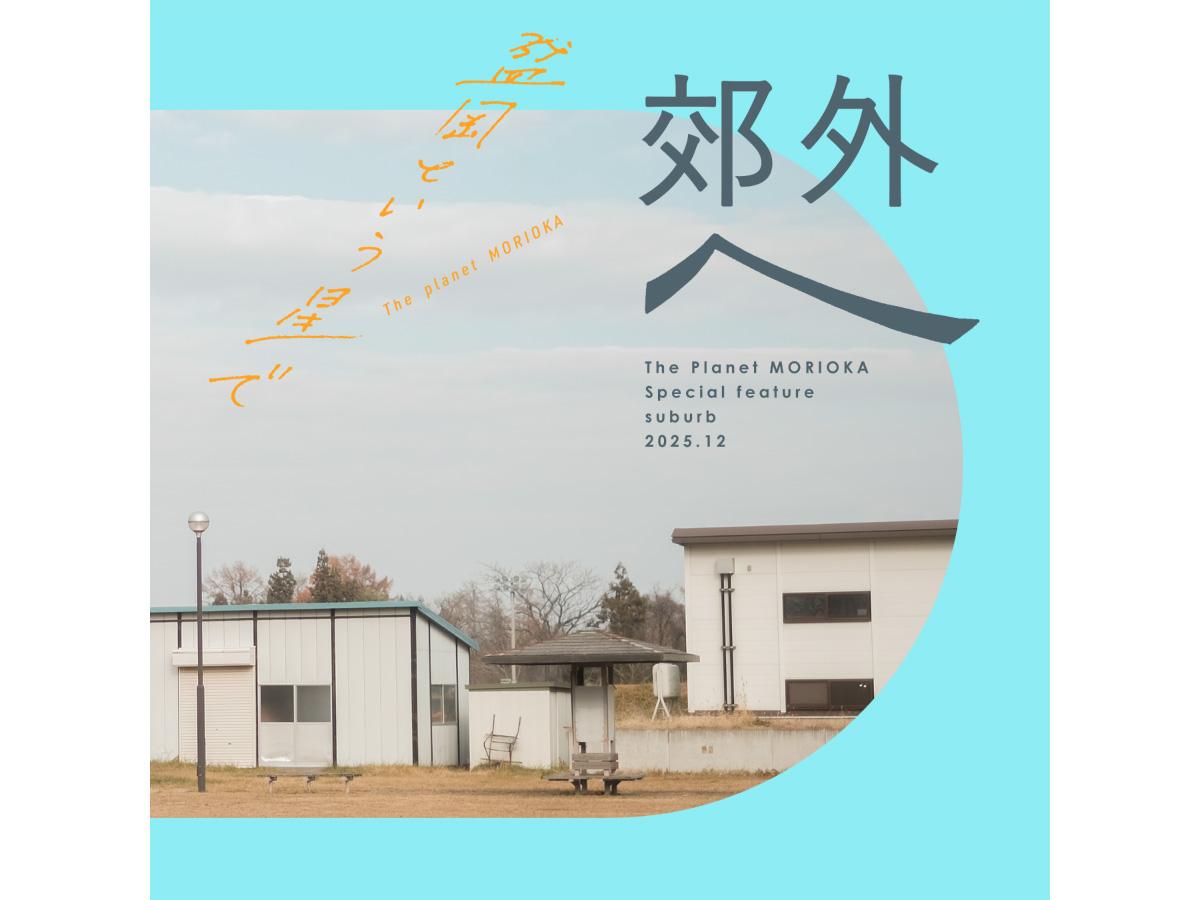

記者発表では研究のために製造した調味料の一部が並び、出席した関係者や報道陣が味や香りを確かめ、「玄米や米ぬかの調味料からは日本酒のような香りがする」「雑穀が原料のものは味が濃く感じる」「同じ製法なのに原料が違うだけでしょっぱさや色が変化することに驚いた」と感想を伝えた。

国内でのしょうゆ出荷量が落ち込み、しょうゆ工場の数が減少する中、地方のしょうゆメーカーは独自商品の開発や新たな市場の開拓が必要となっているという。研究成果を独占するのではなく、地域資源を活用した新しい調味料作りや、各メーカーが製造しているしょうゆの味の言語化に役立ててもらおうと、論文として広く発信することにした。

浅沼さんは「研究成果を自社製品のために使うのはもちろんだが、各地域でのしょうゆ造りや商品開発に生かしてほしい。各メーカーが地域に根差した素材でしょうゆや調味料を作り、それが地域に定着することで、その土地の食文化が広がっていく。その過程で将来的に、しょうゆメーカーがなくてはならない職種になれば」と期待を込め、「しょうゆって面白いですよ」と笑顔を見せた。