盛岡藩の金山開発を追う企画展 絵巻を中心に金山開発プロジェクトを追う

江戸時代の盛岡藩における金山開発に焦点を当てる企画展「金山を開発せよ-『大槌金沢金山之図』制作に迫る-」が現在、もりおか歴史文化館(盛岡市内丸)で開かれている。

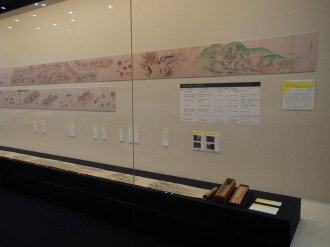

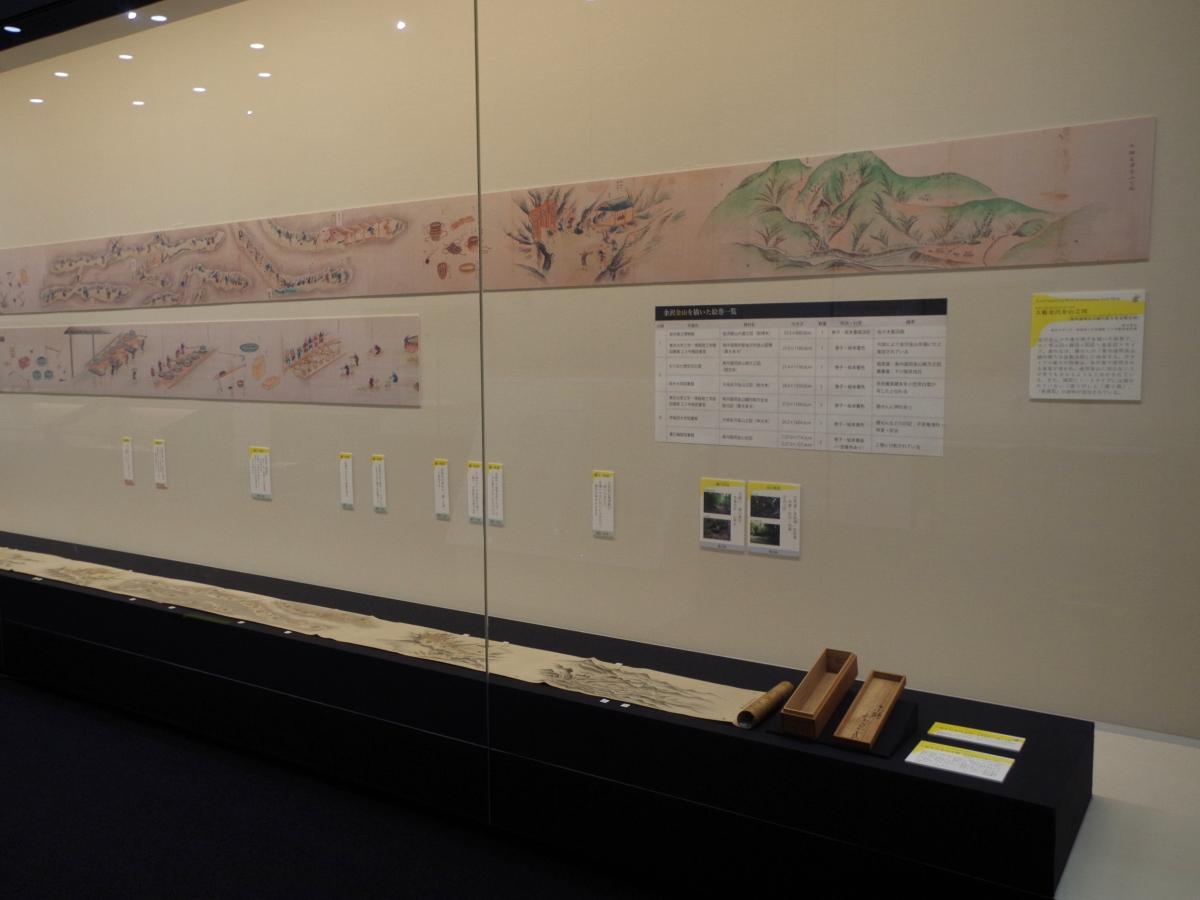

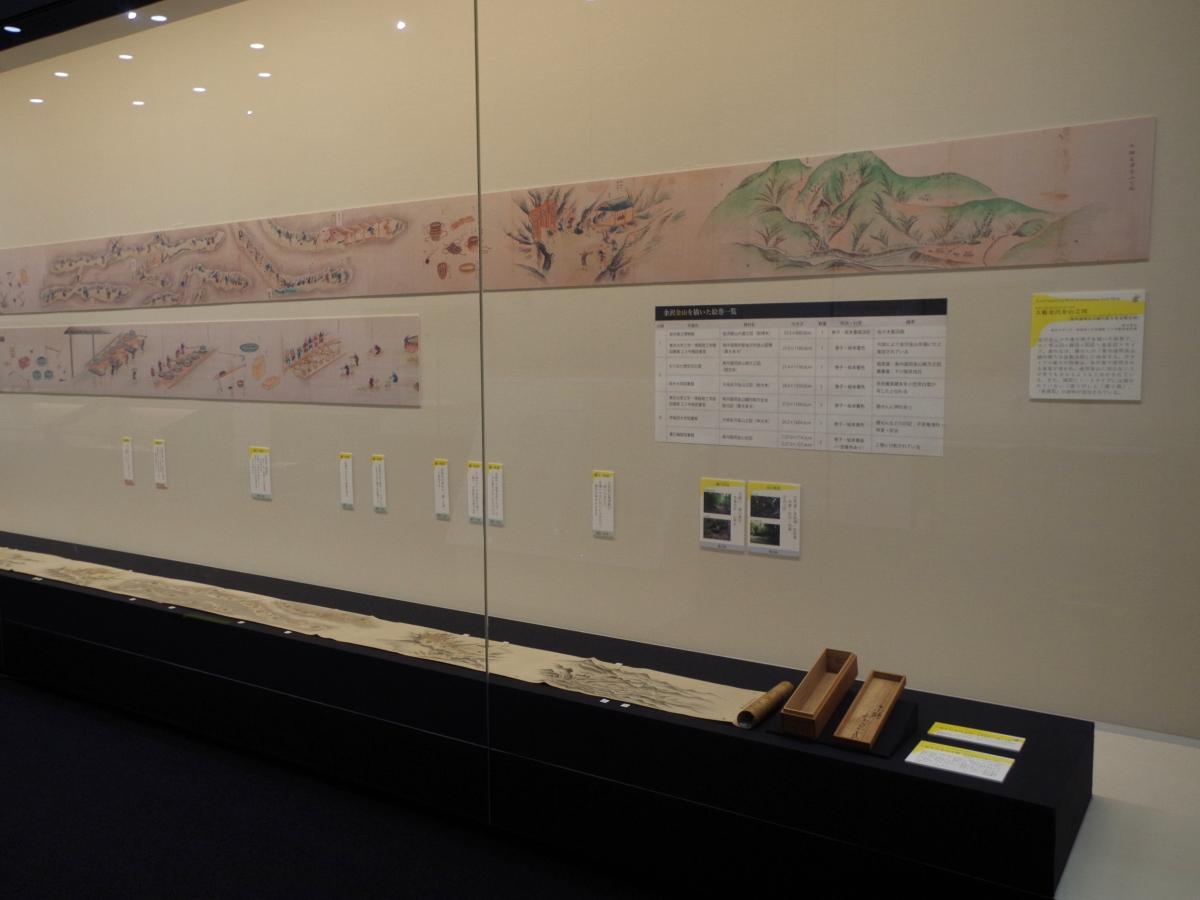

企画展の題名にもなっている「大槌金沢金山之図」は、江戸時代に大槌町に実在した「金沢金山」での金の採掘から製錬までの様子を描いた絵巻で、同館が収蔵するものを含めて全国で7点の現存が確認されている。同展では、絵巻を中心に盛岡藩での金山開発を担った藩士の日記などの資料から、金山開発の経過や金山で働く人の姿を読み解き、絵巻が作られた背景などを探る。

展示は4章構成で、1章では江戸時代初期の盛岡藩における金山の様子や鉱山でのルール、年中行事を紹介。2章は「盛岡藩の金山開発プロジェクト」と題し、江戸時代後期の金山開発について取り上げる。江戸時代初期に盛岡藩の財政を潤していた金山は、江戸時代前期には枯渇したという。盛岡藩が再び金山開発に挑んだのは江戸後期に入ってからで、金沢金山もこの頃に再開発が見込まれ、盛岡藩は金沢金山を含めた5つの金山の開発を行い、プロジェクトチームを立ち上げて進めていたという。

2章では、金山開発に関わった藩士・奈良宮司の日記や藩の記録などの資料を展示。担当学芸員の小原祐子さんは「江戸時代の金山は江戸幕府が公有していたので、開発には幕府の許可が必要。奈良の日記からは幕府に開発費用を支援してもらうための交渉の様子も読み取れる。金沢金山は開発費用に対して金の産出量が少なく、現代的に言えばコスパが悪い金山だったようだ」と話す。

3章は「大槌金沢金山之図」について紹介。同館が収蔵するものを含め盛岡に現存する3つの絵巻を展示する。どの絵巻も金沢金山で働く人々の様子が描かれているが、それぞれ画風などに違いがあるのが特徴。同館が収蔵する絵巻は長さが12メートルにも及ぶ。4章では絵巻が描かれた背景について探る。一部を除いて、絵巻の作者や制作年代は不明。奈良の日記には絵巻の制作についてや、絵巻を幕府の役人に持参したという記載がある。

小原さんは「絵巻の中には盛岡藩の方言についても記載してあるので、日記などの記録と併せて考えると、金山開発について幕府に説明するために絵巻を作ったのではないかと推測できる。どの絵巻も金山で働く人々の表情や動きが生き生きと描かれているので、絵巻を楽しみながら、金山開発に関わった人々の苦労や頑張りに触れてもらいたい」と話す。

開館時間は9時~19時(入場受け付けは18時30分まで)。観覧料は、一般=300円、高校生=200円、小中学生=100円、盛岡市内在住・就学の小中学生、市内在住の65歳以上は無料。第3火曜休館(祝休日の場合は翌平日)。10月26日まで。9月18日から一部展示替えを行う。